言葉の通じない人へ想像を届けるという経験と上演中に携帯で撮られるという驚きから生み出されるもの -『三月の5日間』リクリエーション 北京公演-

北京市の中心部から約20km西に行ったところに、今回公演が行われた中間劇場がある。映画館やミュージアム、アパレルやスターバックスもある郊外のカルチャー&ショッピングセンターのような場所にあって、400席以上ある非常に立派な劇場だ。

開場時間の19時近くになると周りは真っ暗で人もまばら。劇場に入るまでどれだけ人がいるのか想像できなかったが、エントランスには入場前のお客さんがたくさん待機しており、さらに続々と集まってきていた。男女比は同じくらいで多くは20代後半から30代だろうか。おおよその客層と印象は日本と似ているように感じた。北京の冬は寒いため、しっかりと防寒した黒っぽい服装が多いが、時に派手で一見してオシャレと感じる人もおり、現地のアーティストたちだと後から聞いて納得。若手の劇作家、演出家といった当事者意識を持った人から、現代美術家やデザイナーといった人たちも観劇に訪れ、先日のトークと20日に行われた鼎談に参加してくれたスン・シャオシンの顔もあった。

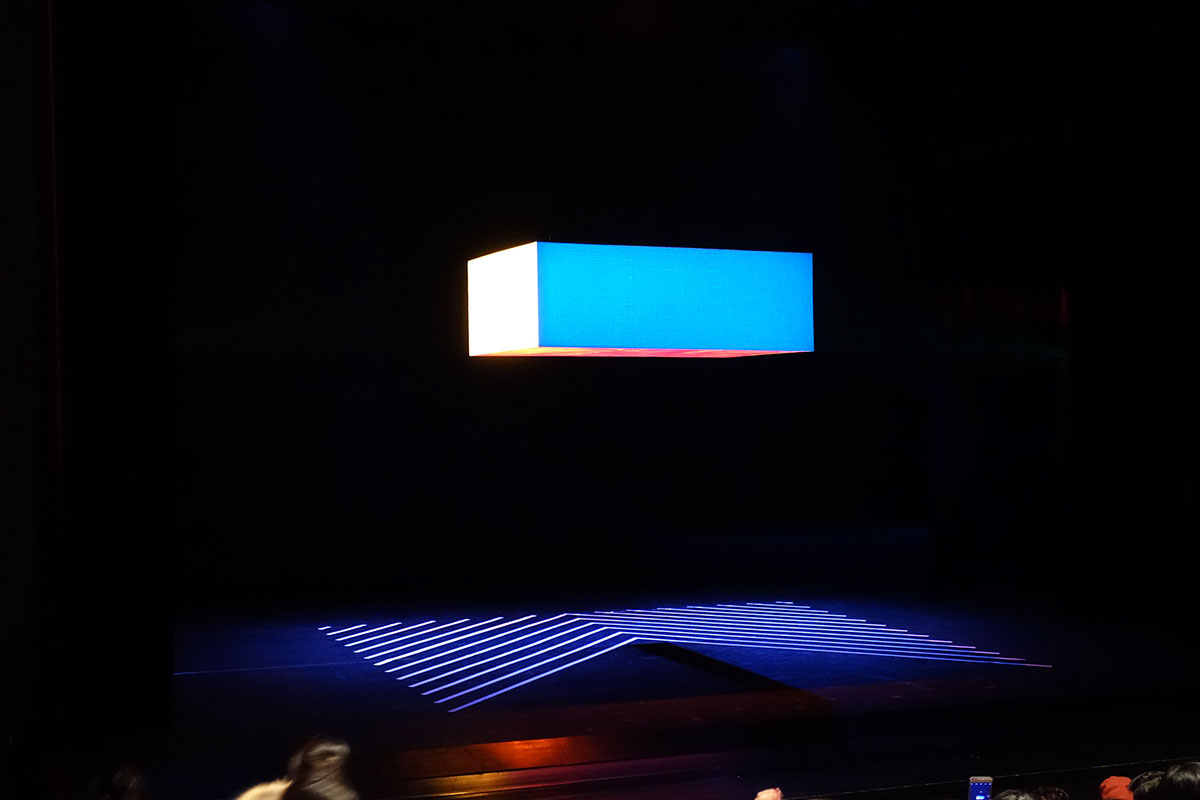

客席の7、8割は埋まっていた。客席に奥行きと勾配のある劇場で、俳優の中間アヤカは「壁みたいです」と表現していたが、人が座った壁はいったい何に見えていただろうか。劇場内をウロウロしながら舞台を見てみたが、上部の席ではかなり俯瞰的に劇を観ることになったはず。スタッフ内で“豆腐”と呼ばれている上空の四角い舞台装置は、国内公演では見られる予定のなかった上の面まで見えていたかもしれない。それほど客席の位置が高い。神奈川のKAAT公演では、舞台に近い前方の席がよいという声も聞いたが、後方の席に座った中国の観客はどんな感想を持ったのか気になった。初日終演後ミッフィー役の朝倉千恵子が、劇場が急に大きくなったことで遠くまで想像を飛ばすことの難しさを感じたと話していたことからも、観劇の位置によって違う感想をもっても何ら不思議ではない。

会場が遠いからか、遅れる人も多く予定時間からやや遅れて開演。

最初の登場人物を演じる板橋優里はいつもと変わらない様子で始まったが、途中何度かセリフを噛んでしまう。だが、噛んだことが過度の緊張のせいだとは感じさせない、演じたキャラクターの軽さと相まった飄々とした空気が流れていた。「何言ってるかわかってないだろうなー」と思いながらやっていたと板橋は話してくれたが、客席がまだこの作品をどう観ればいいのか掴めていない中で、板橋のあっけらかんとした開き直りはいいスタートだったと思う。そう考えると二人目の話者で、板橋がセリフを終えるまで近くで言葉を発さずに佇む渋谷采郁の方こそ緊張が高まっていたかもしれない。渋谷とその後アズマくん役を演じる石倉来輝は、客席からの反応があまりないことに焦りを感じながら演じていたという。とはいえ、独特の丸みを帯びた喋り方の渋谷からはいつもと変わらないテンポで想像を受け取った。一方で石倉は、反応を得ようと頭のなかで描いた想像から演技が離れ、前のめりになっていく。横浜のKAATでの公演を3回、北京で1回観たが、石倉は各公演で演技の違いがわかりやすく出るタイプのようだ。いい悪いというよりも毎回違う。終演後のフィードバック会でも岡田からも想像から離れていたと言及があり、石倉自身もそれを感じていたようで、打ち上げでもずっとモヤモヤした感覚を抱えながら話をしていた。

『三月の5日間』は今回のリクリエーションに限らず、俳優たちの個性抜きには語れない。俳優たちは、演出家である岡田から与えられた演技をするのではなく、自分で思い描く想像から生まれる体の動きと発話で演技をしている。ミッフィーだけは役としてやや特殊だが、舞台上の役と舞台を降りた俳優がまったく違う人物という感覚はなく地続きだ。岡田はオーディションで俳優を選ぶ際、年長者の演出家である自分と若い俳優という上下関係でクリエーションが進んでしまわないような、自立した人たちを選んだそうだが、このメンバーだからこその『三月の5日間』になっていることで十分そのことは証明されている。

米川幸リオンは舞台袖で待機中、土下座のような姿勢で耳をふさぎ、周りをシャットダウンしようとするほど緊張していたそうだが、息の切れるシーンがあり、「あ、緊張してるな」と気づくこともあった。コケてる映画を観るのが好きというセリフ辺りで、客席から少し笑いが起こる。やっとわかりやすい反応を感じられたからか、後半も変わらず土下座状態だったそうだが、徐々に慣れてきたように感じていた。朝倉千恵子が演じるミッフィーちゃんは、安定感が増してきた。客席の反応も日本と大きくは変わらないが、日本語独特のワードや言い回し(喋り方)が多いだけに、字幕文字を読むという観劇方法では、反応が遅れるという意味での難しさは多少あるように感じたが、演じる側がこれに影響を受けるかどうかは慣れで解決できるのかもしれない。中国でSARSというワードを言うことに緊張したと朝倉は言うが、アフタートークでSARSを選んだ意味を中国の観客が質問してきたことにはやや驚いた。

普段の渡辺まな実に何か話を振ると、聞きたかったことの核となることよりも、その話の枝葉松葉のディテールをどんどん話しだすという癖がある。これは岡田の想像を用いた演出、演技においてとてもおもしろい効果を与えている。ラブホのシーンを主に演じる渡邉には、ラブホとセックスの周辺をめぐるいろいろなことへの妙な生々しさがあるのだ。ラブホ文化のない中国の観客へ向けてラブホをどう想像しながら演じたのかわからないが、中国の観客にもその生々しさは伝わったのではないだろうか。多くの俳優が海外に行くことすら初めてという中にあって、留学経験もある中間アヤカはいつもの落ち着きそのままに、変わらぬよさを見せた。アフタートークでも、言葉にするのが苦手な米川に代わって今回もまとめ役に自然と落ち着いていた。

京都公演は残念ながら観に行けなかったのだが、ツイッターの感想を観る限りとてもいい公演だったようだ。

北京で石倉や渋谷に話を聞いた時、KAAT公演から北京までしばらく作品と離れたことで、地続きの成長ではなく、また違った『三月の5日間』として成長していく感覚を持っていると話してくれた。それが北京公演を経験して豊橋、京都で実を結んだのだろう。俳優の想像を介して観客の中に作品を立ち上がらせるという方法を、言語を超えて伝えるという経験を経て、より具体的なものとして俳優たちは取り込んだということか。上演中に携帯のカメラを向けられるという驚くべき事態が、彼/彼女らのメンタルと度胸を強くしたということもあるかもしれない。

稽古で演出家はできるだけ何もしない方がいいと岡田は言う。毎回の公演後に行っていたフィードバックの会も京都公演を機にやめたそうだ。岡田自身、京都でひとつのかたちが見えたのかもしれない。ツアーのおもしろさは公演会場が違うことにもある。今回『三月の5日間』として初めて舞台美術が導入された。美術があることで空間は物理的に規定されるが、想像のきっかけや増幅装置としても機能する。ゲンロン批評再生塾の塾生によるレビューを踏まえて開催された「ゲンロン 佐々木敦 批評再生塾 × チェルフィッチュ『三月の5日間』リクリエーション 公開討論会」で“KAATの会場が大き過ぎるのかも問題”として提議されたことは、実際関係しているのか、今まで、そして今後別会場で観る機会のある人の感想が聞いてみたい。

観客の感想を調べられないのが残念だ。時間はかかるかもしれないが、このウェブでも何らか中国の観客の感想をお伝えできたらとも思っているが現状は未定。劇団や作品をお互いの国で上演することはもちろん大切だが、そこから生まれる単純な感想から批評家による言説、現地演劇関係者への影響まで、上演後に何が起きたのかということまでしっかりフォローしていけると、こうした公演の意義はより深まっていくはずだ。