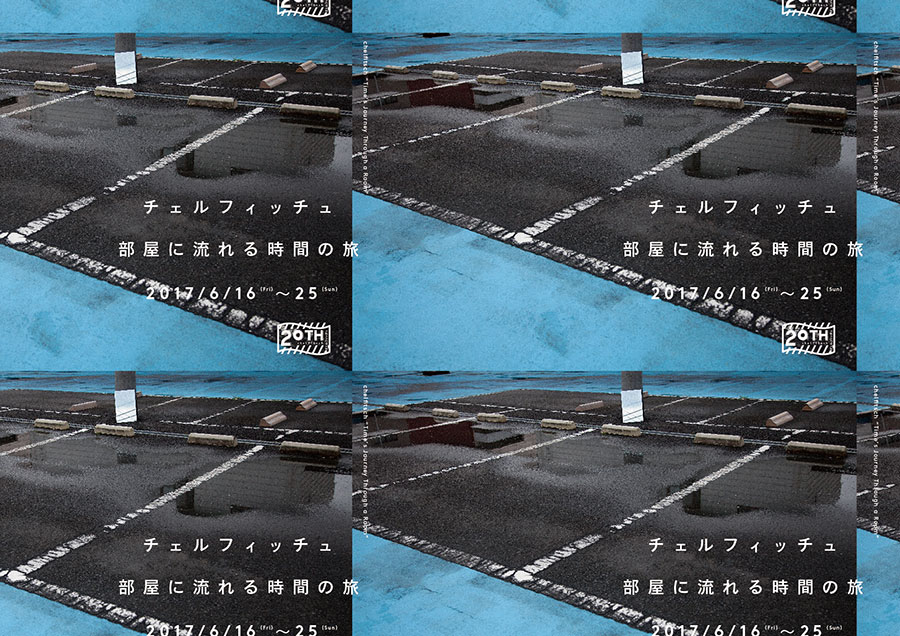

〈映像演劇〉宣言

岡田利規

演劇という言葉をひとつの表現形式を指し示すものであることに留めておくのをやめてしまったとしたら、おもしろいんじゃないだろうか。

演劇を、表現形式としての「演劇」をつくる際に用いられる考え方の形式のことを指す言葉にしてしまう。

考え方の形式としての演劇を用いてつくられたものはそれが「演劇」であろうとなかろうと、演劇だ、ということにしてしまう。

演劇とは何か。演劇とは、ある場において行われる上演が生じさせる、現象としてのフィクションのことだ。

ではフィクションとは何か。フィクションとは、オルタナティヴな現実のことだ。

演劇が現実の場においてオルタナティヴな現実を生じさせるというのはすなわち、それを現象として生じさせるということにほかならない。

現象としてのフィクションは、現象だから、虹のようなもので、虹という現象が生じているのはそれを見ている者の頭の中なり心の中においてだ、という言い方ができてしまうのだとしたら、演劇という現象も、観客の頭の中なり心の中に生じているということになるけれども、虹が空にかかっている、という言い方に倣うならば、それは上演が行われている場に生じている、ということになり、わたしにはそちらの言い方のほうが、ひとつ前の言い方よりもずっとしっくりくる。

それが表現形式としての「演劇」ではないものであろうと、もしもそれが、ある場において行われる上演が現象としてのフィクションを生じさせるもの、というふうにとらえることが可能なものであれば、考え方の形式としての演劇を用いて、それについて考えたり、それに対して介入したりすることができるはずだ。

つまり、「演劇」ではないものを演劇としてとらえ、演劇としてそれをつくってしまうこと、「演劇」ではない演劇をつくることができるはずだ。

それは、おもしろいんじゃないだろうか。

「演劇」ではない演劇をつくる試みのひとつとして、〈映像演劇〉に取り組みはじめた。

「演劇」では実現することのできない演劇の潜勢力の一部は、〈映像演劇〉においてこそ、はっきりした形を与えられ得るだろう。

〈映像演劇〉とは、映像のプロジェクションを用いた作品の展示を、演劇の上演として行う試みのことだ。その試みにともに取り組みはじめた舞台映像デザイナーの山田晋平氏とわたしとで、それのことを〈映像演劇〉と名付けた。

〈映像演劇〉の製作においては、考え方の形式としては演劇が用いられ、手法としては映像のプロジェクションが用いられる。つまり〈映像演劇〉は、演劇としての映像、演劇上演としての映像プロジェクションだ。

〈映像演劇〉の作品が展示されている空間は、〈映像演劇〉が上演されている空間でもある。

〈映像演劇〉においてプロジェクションされる映像は、せりふの書かれている台本に基づいて演技をしている役者の全身を固定カメラでとらえた映像だ。

〈映像演劇〉においては映画ではよく用いられる身体の一部のたとえば顔のアップを映すといった手法は使われない。

〈映像演劇〉においてはカメラのパンや、ドリー撮影、カメラが寄っていったり引いていったり、といったフレーミングを変化させる手法は、いずれも使われない。

〈映像演劇〉の映像は背景を持たない。撮影は真っ黒の背景もしくは背景紙を用いて真っ白にした背景のもと行われる。

〈映像演劇〉の映像のなかの演技する役者の身体は等身大でプロジェクションされる。

〈映像演劇〉の映像のなかの役者の身体の存在は、フレーム・インやフレーム・アウトという仕方で登場もしくは退場をすることはあっても、カットが切り替わることによって現れたり消えたりすることはしない。

これらのことは、人間の身体がそこに存在するというフィクションを成立させるために立てられた原則だと言える。〈映像演劇〉はそういう仕方で「演劇」に倣っている。

もっともこれらは原則であるから、例外も存在する。たとえば、とある〈映像演劇〉作品においては、役者の全身は台の上に寝かされたスマートフォンの画面の中に映っていて、この身体は等身大ではない。

〈映像演劇〉においては、観客は通常の「演劇」を見る際よりも、役者の身体の動きやありようを、より細部をとらえるような仕方で凝視できる。

〈映像演劇〉の観客は、映像プロジェクションとしての役者の身体を、そのすぐそばまで接近して鑑賞することができる。「演劇」においてはそのような鑑賞の仕方を観客に与えることは通常できないから、これは〈映像演劇〉という、上演であると同時に展示でもあるような形態の演劇だからこそ可能なことだ。

〈映像演劇〉の身体は、「演劇」の生身の身体を見るときよりもまじまじと、遠慮無しに見ることができる。それが映像プロジェクションであるにすぎないからだ。

けれども、映像プロジェクションにすぎない身体にも、存在感は宿っている。だから実は、〈映像演劇〉の観客は、映像プロジェクションとしての役者の身体を、全然遠慮無しに見ることができるというわけではない。映像プロジェクションの身体が宿らせている存在感には、まじまじと遠慮無しに凝視しようとする者に対してそうすることへの躊躇いや後ろめたさの感情を抱かせるだけのものがある。これが、とてもおもしろい。その存在感は、生身の人間が持っているものと似ているとも言えるし、生身の人間からは感じない、少なくともそうと強く意識させられることのない、独特の生々しさを宿らせているとも言える。そこには、なんとも言えない感じがある。〈映像演劇〉の身体の存在感はおそらく、幽霊の存在感と近い。

演劇においては、演技する身体とそこから発される言葉によって、現象としてのフィクションが生じる。それは〈映像演劇〉においてもそうだ。

ただし〈映像演劇〉の場合、現象としてのフィクションを生じさせる役者は、上演の場における実在ではない、プロジェクションされた映像の役者だ。役者がその場に実在しているということは、あくまでもフィクションとして成立しているだけだ。

つまり、〈映像演劇〉においては、ふたつのフィクションが重なり合っていることになる。ふたつのうちのひとつは、役者によって上演の場に生じる現象としてのフィクションだ。これは、演劇が成立させているフィクションだ。

もうひとつは、役者がそこに存在しているというフィクションだ。これは、映像プロジェクションという手法が成立させているフィクションだ。

〈映像演劇〉においては、フィクションがフィクションを現象させている。

映像プロジェクションによって成立するフィクションすなわち役者が上演の場に存在しているというフィクションが引き起こされている、というだけでは、それを〈映像演劇〉だとは言えない。演技する身体とそこから発される言葉によって生じるフィクションすなわち演劇が成立させるフィクションもそこに生じているのでなければ、それは〈映像演劇〉とはならない。

演技する身体を撮影した映像をプロジェクションすることが生み出すものが、映画におけるそれと〈映像演劇〉におけるそれとではまったく異なる。〈映像演劇〉は映画ではない。

〈映像演劇〉において演技する身体とそこから発される言葉とが引き起こすフィクションは、その映像がプロジェクションされている場̶̶-〈映像演劇〉が展示されている/上演されている空間̶̶-に作用するフィクションでなければならない。そのようなフィクションでなければ、いくらその映像においてフィクションが映画のような仕方で描かれていようとも、それは〈映像演劇〉とはならない。

この試みに〈映像演劇〉という名称を付けた際、わたしたちは、グレープフルーツ、という単語を参照にした。

グレープフルーツが、グレープという言葉が指すものとフルーツという言葉が指すものとが単に合わさったもの-というのはつまるところグレープ、ということになるはずだが-ではない、全然それとは別個のものを指している、ということ。

そして、グレープだってフルーツなのにもかかわらず、グレープとグレープフルーツとが全然別個のものだというのは誰だって知っている、ということ。その点はわたしたちにとって、一種の憧れだ。

〈映像演劇〉という名称には、グレープフルーツのようでありたいという野心が、そっと込められている。

(初出:岡田利規「〈映像演劇〉宣言」『新潮』2018年6月号、pp.167–171 図録への再録にあたり一部加筆した。)

![『三月の5日間[リクリエイテッド版]』](https://chelfitsch20th.net/wp/wp-content/uploads/2018/01/324493.jpg)

coming soon