チェルフィッチュ「三月の5日間」リクリエーション

豊橋レジデンスレポート

「三月の5日間」や「スーパープレミアムソフトWバニラリッチ」などチェルフィッチュ作品に出演する俳優であり、映画監督としても活躍する太田信吾。

自身の作品制作のため、オーディションから「三月の5日間」のドキュメントを撮影し続ける太田が、稽古場を通して見た若手俳優7名の姿と新しい「三月の5日間」のこと。

時代劇というにはそんなに古くない

ちょっと厄介なジダイゲキ

2017年7月の初旬。愛知県豊橋市にある公共劇場・穂の国とよはし芸術劇場PLATの稽古場に、7名の若者たちの姿があった。彼らは、岡田利規 (44)が主宰する演劇ユニット・チェルフィッチュの代表作「三月の5日間」のリクリエーション公演に出演することが決定した若い俳優たちだ。300名弱のオーディションから選抜された彼らではあるが、いよいよ本格的なクリエイションがスタートするのだという実感が湧いてきたのか、一様に緊張していることが感じられた。

私自身も、「三月の5日間」に2010年のアジア・オセアニアツアー以降、出演をしてきた俳優の一人である。この作品が今回、どのようなプロセスで解体・再構築されるのか? という期待と不安。自分が今回、出演できないもどかしさ。ともに舞台に立ってツアーを回ってきた、今はここにいない他の俳優やスタッフの皆さんへの想い。胸に込み上げてくる複雑な感情を抱きながら、わたしは彼らの様子をカメラで映像に収め、探っていた。このリクリエーションの過程を映像に残す理由。今、なぜ、何を、どのように‥。

2017年の12月に横浜でのお披露目を控えた本作。本格的な稽古の開始は10月からだが、その前に、岡田は東京、神奈川、神戸と居住地が散らばった俳優を集め、この穂の国とよはし芸術劇場PLATにてレジデンスをしながら、ワークショップ(WS)の時間を設けることになった。最終日には、市民や観客の前での成果発表も予定しているという。

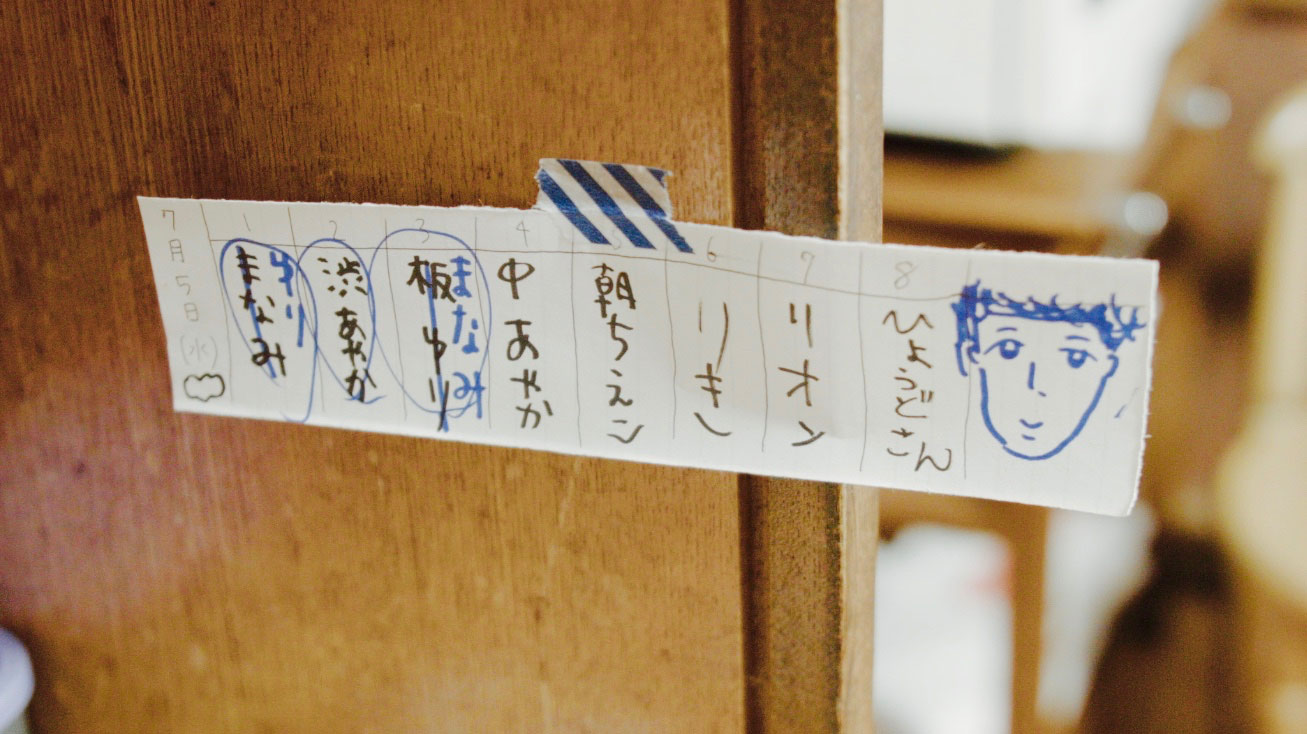

WS初日。早朝の新幹線で稽古場に到着したばかりの俳優7名と岡田、そして劇団制作の黄木多美子と兵藤茉衣がロの字型に並べられたテーブルにそれぞれ座り、今にもWSが始まろうとしている。彼らを招聘した豊橋文化振興財団の矢作勝義と塩見直子が様子を見守っている。選ばれた俳優同士が初めて顔を合わせる日でもあり、室内に緊張が漂う。それを感じたのか、岡田がまず柔らかい口調で口を切る。語られたのはまず、今回選ばれた若い7名の俳優とともに創作することへの期待感。また、このWS期間中は彼らに合わせて戯曲のテキストを一部、書き換える作業に多くの時間を費やすという計画である。

この戯曲に描かれたのは、2003年のイラク戦争当時の若者たちの地に足のつかない不安感、そして遠くの地で戦争が今まさに起きている最中、見ず知らずの相手と渋谷のラブホテルでバイト代が尽きるまで5日間限定でセックスを繰り返す若者の姿である。この戯曲を発表してから12年という時を経て、チェルフィッチュ設立20周年の節目に再演をしようと岡田が決意した動機はどこにあったのか? 私の脳裏にそんな疑問が浮かんだ瞬間、岡田は集まった俳優や関係者に言葉を続ける。この作品は紛れもなくもはや「時代劇」であるということ。そして、今回の上演の難しさは同時に、その点にあるということ。なぜなら、時代劇とは言ってもそれほど遠くない過去を描いた時代劇であり、観客の中には当時の記憶がある者も、ない者も、多様なバックボーンの観客が想定されるから。岡田は7名の俳優に語った。「今回の上演はハードルが高い。リスキーな試みだ。でも、皆となら乗り越えられると信じている」と静かに、だが力強く、期待を込めて、語った。

その岡田の今回の上演に向けた野心を感じ、触発されたのか、今回出演する俳優の中で最年少の俳優・石倉来輝(19)が口を開く。「東日本大震災があった2011年、僕、東京在住で、まだ中学生だったんですけど…」、その場にいた一同が言葉を噛み締めるように語りだした石倉を注視する。「福島第一原子力発電所事故のあった日に僕の通っていた中学校が登校禁止になったんですね。それで、友達と集まって近所のガスト(チェーン店のファミレス)で、山盛りポテト食べながらモンハン(カプコンから発売されたPlayStation 2用ハンティングアクションゲーム、およびそのシリーズ作品。正式には「モンスターハンターポータブル 2nd G」)を皆とやってて。僕たちこんなことをやってていいのかなっていう、後ろめたさ? 罪悪感みたいなものがあったんです。確かに、亡くなったり家が流されたり、原発から避難している人たちがいる現実が東北や福島にはあるっていうことの危機感は感じていたし、ヤバイことになってるらしい空気は感じていたですけど…でも…それが現実で起きているっていう実感がどうしても持てなくて…ブラウン管の向こうと、こちらの側との埋まらない誤差、みたいな。だけど、どちらにも流れている危機感、みたいな。そういうものをあの時の自分は確かに感じていて。まぁ、ただモンハンしてただけなんですけど。あの頃のことを、この戯曲を読んで、思い出しました」。

10代後半〜20代前半の彼らが、なんとも厄介な「時代劇」の上演に挑むことへの不安‥それが解消されるような力強い発言であった。少なくとも、私にはその言葉は響いた。実感を込めて演技に挑もうという姿勢、言葉を支えるイメージを育むための緻密なプロセスを、彼がきちんと踏みはじめているのだということが伝わってきたから。

WSの最中、制作の黄木と兵藤が、この上演の海外ツアーの上演先も決まりつつあると皆に告げる。フランスのパリもその一つだった。一様にどよめく室内。その会場は名前を聞けば誰しもが知っている有名な場所である。ほとんどが海外公演の経験がまだない俳優たちは異国の地での上演を喜んでいるようであったが、そのとき、私は取り残された気分だった。パリという地名を聞いた私にはある記憶が蘇っていた。それは、2年前の秋。チェルフィッチュの「スーパープレミアムソフトWバニラリッチ」という作品のヨーロッパでの上演ツアー中のこと。レバノン、パリと、ツアーの行く先々で、我々を待ち構えるようにテロが起きた。各地で多くの市民に犠牲者が出た。そんな最中に上演を決行すべきか否か。テロ直後の街で、俳優やスタッフが集い議論をした。なかには帰りたいという俳優もいたが、議論の末、結果的に、上演を行った。舞台上の私たち俳優は微かな客席の物音に敏感・過剰に反応してしまい演技に集中できないもどかしさが残ったり、街のいたるところに立っている機動隊、装甲車に不安と緊張の日々が続いたが、連日舞台を見に来てくださるお客さんに支えられながら、ツアーを終えることができた。あるお客さんが私たちにこんな言葉を伝えてくれた。「日常をキープすること(つまり作品を上演すること)がテロに対するレジスタンスだ」と。作品が作り手の意図と関係なく、政治的な文脈に回収されてゆく違和感をあのとき確かに感じたのだ。パリでの上演決定という言葉を聞いた私は、今回の「三月の5日間」がテロによって多くの市民の犠牲者を出したあの地でどのように彼らの記憶と接続したり、化学変化を起こすのか、色々な可能性に思いを巡らせていた…

翌日から、稽古場では本格的な作業が始まった。岡田が前日の稽古後から改訂した前半部分のテキストが俳優たちに配布される。

「第一場の最初の部分だけは自分のなかでもう彼女に担ってもらおうという気持ちが固まりつつある」と切り出す。指名されたのは板橋優里(23)である。小柄な身長からは想像できない、キリッとして堂々とした佇まい。彼女の下半身のくねくねとした妙な動きも特徴的だ。「これから、三月の5日間を始めます」と直接的に客席に投げかけるその導入部の台詞は、徐々に作品世界に観客たちを誘っていく役という意味でも、彼女が確かに適任であろう。彼女がテキストを読む姿から、ひとつひとつの台詞を噛み締めながら、きちんとイメージを咀嚼した上で言葉を空間に放っている印象を受けた。板橋は高校生の頃、当時住んでいた地元の宮城県で東日本大震災に被災。馴染みのある場所が津波で跡形も無くなった状況に最初はショックを受けた。食料や電力に不自由する暮らし。いつもの日常を取り戻そうと必死に生きる日々の中、過酷さよりも、逆に「生きてる」という実感が湧いている自分自身に気付いた。そのような彼女の生い立ちが「他者」をきちんと想像しようとする俳優としての姿勢に生かされているのかもしれない。

その日もWSが終わり、俳優陣とは別の宿泊先であるビジネスホテルに戻った。テレビをつけると、北朝鮮が、大陸間弾道ミサイル(ICBM)の発射実験に成功したという発表が国営の朝鮮中央テレビを通じてなされたと、夕方のニュースの緊急速報が繰り返し伝えている。

刻々と変化する世界情勢。そんな中、彼らがどんな思いで今回のリクリエーションに参加しているのか、もっと話をしてみたい。そんな思いもあり、私は翌日の稽古後、彼らがレジデンスをしている宿舎を訪ねることにした。

宿舎の台所では夕食の準備が進んでいた。夕食の準備は数名ずつ当番制で行っているようだ。台所で、共に今夜の食事当番となった男性陣(米川・石倉)を指揮しながら調理をしていたのは出演者の一人、渡邊まな実(24)である。新潟県出身の彼女は大学進学後、東京都内で一人暮らしをしてきた。実家暮らしで料理経験に乏しい石倉や、一人暮らしをしているものの、食事はほとんど外食で済ましているという米川幸リオン(23)は、渡邊の指示で慣れない手つきで包丁を握り、野菜を切っている。他の俳優たちは、各々の部屋で夕食までの時間、束の間の休憩をしているようだ。それにしても、台所で渡邊の側に立っていると、改めて声が印象的な俳優だと感じる。天然でビブラートが掛かっているかのような、微かな響き。それは彼女にデフォルトで備わった生きる上での緊張感、生活を営む上での繊細さがそうさせているのかもしれない。彼女に今回挑んでいる戯曲を最初に読んだ時の印象を聞いてみた。「ときに残酷に、ときに軽薄にも見えてしまう、そんな行動や会話をしている登場人物たちの心情というか、芯みたいなものを探りたくなりました。それはそう見えてしまう言動のなかに単純には語れないものが隠れているからではないかと、思ったからです。演じる上でテキストに秘められた、隠れているものを背負えたら、蓄えられたらと思っています」。

夕食が出来上がり、食堂に俳優7名と制作の兵藤が集まり、食べ始めた。2日前に会ったばかりの俳優たちは、すでに打ち解けている様子だった。年齢に若干のばらつきはあるが、俳優同士の会話から、敬語はほとんど聞こえてこない。舞台作品を作るときに、お互いに萎縮し合っていては良い作品は生まれない。今回この豊橋という場所で、稽古に入る前にこうした人間関係を構築する時間を持てたことは作品にとっても良い糧になるなと強く感じた。俳優たちから勧められ私も彼らの食事を食べる。どれも美味しかった。今日は会食のため俳優たちと食事を共に出来なかった岡田だが、明日は夕食を作りにやって来るという。

夕食後の歓談のひととき。今回の座組の中で最年長の渋谷采郁(25)の笑い声が室内に響く。彼女は映画「ハッピーアワー」(濱口竜介監督)に出演したことがきっかけとなり、それまで漠然と抱いていた「役者になるという」夢が現実的な目標に変わった。本気で演技を追求しようと決心して、地元の兵庫県から東京に上京して自身の演技を追求し出した最中に受け取った、今回の「三月の5日間」出演の決定通知。「初めて戯曲を読んだとき、話し方だけでなく、言い直したり、上手く話せなかったりするところまで、日常的な会話に近づけて書かれているのが面白いなと思いました」と彼女は語る。「書かれた当時から時間が経ち、イラク戦争が起こった当時のことをあまり覚えていない自分が読んでも、この物語に登場する人が言っていることや、感じていることに共感が出来たのがおもしろかったです。私がそう感じたように、観客の人にも世代や性別を越えて、それを観ている自分自身のことについても考えてしまうような瞬間が訪れるように、それを面白がってもらえるように演じたいです」。今日の稽古途中、彼女はある台詞を喋っている最中に、その台詞なのか、あるいは自分がその台詞を読んでいるというシチュエーションになのか、その理由は定かではないのだが、喋りながら唐突に笑い出してしまった。だが、笑いながらも、台詞を読み続けることをやめなかった。岡田もそこで中断させない。笑っては読み進み、笑っては読み進み、そんなことを繰り返していくうちに、それが彼女に読まれている台詞の内容と相まって、芝居の一部に見えてきてしまうから不思議だった。だが彼女は冷静だ。「観客と関係性を築いていくことが課題だなと感じています」。もっと外に向かっていくような、観客を巻き込んで、観客との間に強い関係性を築けるようなパフォーマンスを目指したい、そう彼女は語る。

これまで主にダンサーとして活動してきた、中間アヤカ(24)がグラスにちょっぴり残った白ワインを飲み干している。イギリスへの二年間の留学経験がある彼女は、どこか大人びていて、ワインが似合う。英語も堪能なようで、今回、海外経験があまりない俳優陣の中にあってツアーでは頼もしい存在になるだろう。椅子に体育座りで座っているためズボンが捲れ、露わになった彼女のふくらはぎはダンサーとして活動してきた経験を証明するように引き締まっており、彼女の運動神経の良さを物語っているようだった。俳優としては今作が初舞台の彼女。なぜダンサーとして活動してきた彼女が今回、あえて俳優に挑戦しようと決めたのか? 彼女に尋ねると、オーディションに応募する少し前にあるダンスの振付賞に出場したが、そこでの結果を含め、ダンス界に絶望したのだという。「自分はまだ若いし、いつかこの作品を踊りたいとかそういう希望みたいなものを持ちたいのに、評価されてる大人たちやダンスは全部つまんなくて。基本的に人の作品に出るのが好きで舞台には立ちたかったので、何かないかと思っていたときに『三月の5日間』の募集があって。チェルフィッチュはそれまで観た演劇の中でも唯一ひっかかる感じがあって、以前岡田さんのWSも受けて面白かったし、年齢制限とかも含めて私のためのオーディションだ!と思って受けました」。後日行われた公開リハーサルでも、台詞を喋っていない時の彼女の舞台上での立ち方は刺激的であった。空間の中でどのように身体がイメージや言葉と連動しながら動くことができるのか? 彼女のパフォーマンスからはその辺の身体全体に神経を張り巡らせた試行錯誤の様子が感じられた。彼女が最初に出会ったのは『三月の5日間』の小説版だったという。「それを読んだ時点では、渋谷の街もイラク戦争もよく知らない自分にとって、少し古い時代のどこか遠くの小さなお話といった印象だった」と彼女は語る。だが、実際に今、こうして稽古場での作業が始まり、その印象は変わったようだ。「戯曲を読み始めてからは、他人の話だと思って安心していたらいきなり胸ぐら掴まれて揺さぶられるような瞬間がやってきたりして、この目が覚めるような出来事をお客さんとも共有できたらと思っています」。胸ぐら掴まれて揺さぶられるような瞬間、それを彼女のパフォーマンスから本番で体感できるのが楽しみで仕方がない。

その時、「お風呂はいってきまーす」と朝倉千恵子(23)のおっとりとした声が食堂に響く。彼女はとにかくマイペースである。初日の稽古後に、地元の大衆酒場へ皆で食事に行った際にも、「何か食べたいものがあれば頼んでいいよ」と劇場スタッフから声をかけてもらったのに答えるように、朝倉だけは「注文してきまーす」と立ち上がった。自身の欲に忠実である様が垣間見れて頼もしいと感じた。彼女は現役の大学院生(メディア映像専攻)でもある。俳優経験はまだ少ない。だが、創作を追求する彼女の姿勢はストイックだ。広島出身であるという話を彼女から聞いた私は、彼女自身もパフォーマンス作品など自身で制作している立場であるということを事前に聞いて知っていたので「広島って長崎とともに、原爆を落とされた場所だよね。原爆を落とされたことのある国は今のところ、世界で唯一、日本だけだよね。そういう場所に生まれたという自分の生い立ちやルーツをテーマに作品を作ったりしたこともあるの?」と不意に尋ねてみた。すると彼女は、強く首を横に振った。「とてもじゃないけれど、簡単に扱えるテーマではない」と答えた。自身の欲へのストイックの一方で、表現活動に対する節度の高さと、冷静な思考の上に彼女の表象行為があるのだということ、彼女表現者としての魅力を改めて感じられた瞬間であった。

夜も更け、一つしかない浴室で順番に他の俳優陣が入浴を終えるころ、食堂にはまだ石倉と米川の二人が残って互いの芝居、イメージの質を高めていこうと議論をしている。戯曲の中で描かれた2003年のイラク戦争当時に渋谷で開催されたデモのシーンについての会話から話が弾み、「デモ、行ったことある?」と米川が、石倉に尋ねる。「ないんだよね」と石倉。「今度、一緒にデモ行こうよ」と米川は彼を誘う。石倉は「行きたい!」と答える。忌野清志郎やボブ・マーリーをこよなく愛する米川は、これまで友人の誘いもあってデモに参加してきた。主にSEALDsが主催した安保法案可決反対のデモだ。戯曲の中では、どこか傍観者のようにデモの端っこの方で歩いている若者を描写する場面があるが、2015年の安保法案廃案を巡り国会の前で起こったデモは、そのような傍観する余地のないような熱気を帯びたものだった。米川自身もその戯曲中の描写と自身のデモに参加した際のスタンスの間にはズレを感じたという。

イギリス人の父と日本人の母の間に生まれたハーフの米川。曽祖父のHarry Austin氏は元イギリス海軍の通信兵だったという。また、彼の祖父、Herman Pikus氏は東プロイセンに生まれた元ドイツ陸軍であった。二人は、ともに、第二次世界大戦で戦った。連合軍と枢軸国。戦勝国と敗戦国。そうボーダーを引いてしまうのは簡単ではあるが、世界の構造はそれほどに単純ではない。米川の背負った彼の家族の歴史は、「国家」が容易に主語となり、今なお各地で戦争が続くこの世界の構造に疑問を投げかけ得る貴重な存在だと私は感じた。それを彼に伝えた。すると、彼はこう意気込む。「たしかに、自分のルーツを振り返ってみると、親族の人生や境遇は壮絶で‥今回の公演はそれらを反映し得る数少ない機会のように感じています」。彼が今後、どのように、そのような特異なバックグラウンドや家族の生い立ち、そしてデモに参加した経験などをクリエイションに反映させるのか、楽しみである。

翌日以降も、稽古場の中では、岡田が書き換えたテキストを、一人の俳優が読んでは、別の俳優もまた試して、という試行錯誤の時間がゆっくりと、濃密に、稽古場の中には流れていった。作品がどんな境地に着地するのか、その全体像はまだ明確には見えてこないが、とにかく「新しいもの」になりそうだという予感は日々、増幅していった。

それを改めて痛感させられたのが、最終日に行われた、公開リハーサルである。この日は前日までのように机には座らず、実際に舞台に立ちながら、俳優は台詞を喋った。客席には事前申し込みや当日参加でやってきた観客たちが入っている。1場から順番に2時間弱の制限時間の中で、本読みは3分の1くらいのところまで進み、終わった。岡田が適宜、俳優に指示を出し、演じるということを繰り返しながら、その本読みは進められていった。まだテキストが改稿途中であるため、動きというよりも、テキストに俳優が対峙する際の意識、とにかくイメージを持つこと、そのイメージから動くこと、そして客席の観客と関係を持つことがができているか否か? それらに岡田の意識、俳優たちへの要求も注力されて進んでいるように思われた。俳優たちの試みからも岡田の要求に応え、具体的かつ鮮明なイメージを持とう、客席の観客と関係を築こうと試行錯誤をしている様子が伝わってきた。

公開リハーサル後、劇場ロビーの中では、お客さんらと積極的に交流をしている俳優の姿もあり、リハーサルを見た観客の意見をまたクリエーションに反映させていこうという俳優たちの野心を感じる時間であった。リハーサル終了後に岡田に積極的に問いかける観客の姿も多く見受けられた。岡田も演出面など創作と通ずる思考のツボを押され、新たに創造的な発想を得たようだった。リクリエーションの感想を聞くと皆一様に、充実したこの日々に満足をしながらも、10月の本格的なリハーサル開始まで自身が克服すべき課題を掴んだようだった。豊かなプロセスを経て、クリエーションが進行しているこの作品の上演を期待とともに見守りたい。