ゲンロン 佐々木敦 批評再生塾 × チェルフィッチュ『三月の5日間』リクリエーション 公開討論会

12月10日(日)STスポットにて開催された、ゲンロン 佐々木敦 批評再生塾 × チェルフィッチュ『三月の5日間』リクリエーション 公開討論会。塾生によるレビューを踏まえ、司会進行の佐々木敦氏と13名の批評再生塾3期生による白熱した議論が行われました。塾生渋革まろん氏による『三月の5日間』リクリエーションレビューまとめとともに、公開討論会の全編が見られるアーカイブ動画・写真も合わせて当日の様子をお届けします。

批評再生塾 × チェルフィッチュ『三月の5日間』リクリエーション

討論会のための私的整理

−飛び地(渋々演劇論)より

チェルフィッチュの伝統芸能化/谷頭さん・イトウモさん・なかむらさん

チェルフィッチュ『三月の5日間』リクリエーション討論会に備えて、みんなの論考を読んでいったことへのリアクションをまとめてみます。

ただ、どうしても全員触れることができなかったので、その点、すみません。また、完全にぼくの視点を貫徹してますので、各レビュアーが、ここで書かれていることを意図して書いているいるわけではない(はず)です。あと、誰が正しいのかゲームを興じるつもりもないです。という前置きから、まず、谷頭さんの論考の次の一文が気になりました。

それはチェルフィッチュという演劇の「型」を継承することではないか。

谷頭さんの本意でないかもしれませんが、この視点は、ぼくからすると、ずいぶん普通の演劇になりましたね、芸能ですね、前衛としての、出来事としてのチェルフィッチュは完全に終わったんですね、これからは型を再生産して保守化していくんですねって、引導渡してるように読めます。実際、片面で、本作がそう見える可能性は否定できない。

確かに(テクスト自体がノイジーではなくなってるから)俳優がかなり意識的に出力しないと身振りと発話が一致していく傾向があって、身振りが単にテクストが表象する2003年の若者、あるいは「チェルフィッチュ的」であることそれ自体のメタ表象の説明=注釈(チェルフィッチュってこんな感じ!)に還元されていくところがある。それは予定調和に観客が期待する「チェルフィッチュ」であることが予め決められている=型になっている、と確かに言えます。だから、型を憑依(というか先生のお手本を真似る)させることで時間を超えて「三月の5日間」の記憶は伝承される。

そういう風に見るなら、2003年の再現前を通じて、「イラク戦争を知る/知らない」世代間の分断を可視化することが、本作の組織した劇体験だった、ということになる。

ここでポイントに思えるのは、谷頭さんのパースペクティブでは、「過去は実体的に存在し、揺らぐことがない」とする時間理解が前提にあることです。というか、本作の劇体験がそうした観点を強いている(ということになる)。つまり、アングラ世代が徹底的に批判し、90年代静かな演劇で復権したリアリズムの時間、過去から未来へとリニアに流れる一義的時間が前提になっている。

「戯曲は共同体の法典に姿を帰る(ママ)」として、本作に共同体が産声をあげる幼年期を見て取るイトウモさんの論考も―字幕と上演の比較から読むという全く感嘆させられる分析があるとは言え―基本的にはテクストが「神話化」する過程を読み取ったのだと思う。

「オリジナル作品が求めたであろう2003年の若者たちのリアルは2017年の若者たちの中にはもはや存在しません」とするなかむらさんの「過去」と「現在」を自立したものとして二分して、その差異に「現在」を表象する視点も同じ前提を共有しているように思えます。

それで、この揺るがないようにみえる「過去の実在性」を、しかしチェルフィッチュは「現在」と重ね合わせることで問い直した=出来事したのだ、というのが伏見さんの論考だと思う。

ノームコアの運動から〈普通=現在〉の問い直し/伏見さん

上演を観ているとき、私は「まるで『三月の5日間』の夢を見ているようだ」

伏見さんは、2003年の「普通」を2017年から読み替えるノームコア的な接続=違和感の相互作用が、白昼夢を見る体験をもたらした、と言う。ここでは、「現在」と「過去」が「普通さ」の審級から重ね合わされ、過去の「あの時間は一体なんだった」のかという問いが喚起される。

なるほど、と思う。(伏見さんが指示する)ノームコアの運動は「再演」の意義深さを教えてくれるからだ。というのは単に劇作家が過去から取り出してきた教訓を観客に伝える教条主義でも、あの頃はこうだった式のノスタルジーへの没入でもなく、いわば現在と過去をぶつけ合い「普通」であることを問い直す遭遇の場が「リクリエーション」という出来事だからだ。

そこで一点、疑問に思うのは、リクリエーションの身振りは、そんなに普通だったっけ? ということです。確かにオリジナル版の身振りはナチュラリズムの延長線上で、「ナチュナルなもの」を「ノイジーなもの」に変換する操作をしていたと思います。それは言うなら「僕たちが普段、意識している普通さ=ナチュラルイメージ」が、実は無意識下に沈殿しているノイジーな記憶痕跡の集積である、といったように「普通=意識」を「普通=無意識」に再解釈した。

ところが、リクリエーションで発動された身振りは、ナチュラルな身振りのノイズ化というよりも、明らかにナチュラリズムではない「普通さ」を逸した異常な身振りではなかったでしょうか。もしその異常さが、現在時のノームコアであるとすれば、これは何を意味するのか。ぼくにもわからないのですが、そこに本作の謎があると思うのです。

タテの記憶とヨコの記憶/太田さん

本作が「だれかの夢をみなおすための装置」でると言う太田さんもまた、伏見さんとは別の角度から本作に夢の輪郭を感じ取っている。太田さんの論考によれば、一人の俳優に複数の役=身体が書き込まれて生じる「集積する主体」に驚きを覚えるオリジナル版に対して、一人の登場人物の身体が複数の俳優に分散し偏在していることに、リクリエイテッド版の驚きがあるという。一つの記憶を複数の俳優で共有し反復して奏でていくことは、私たちが記憶を辿る時の曖昧さに似ていて、そうすることで夢を夢の曖昧さのままに想起することが可能になっている。

つまり目を覚ましながら見る白昼夢の体験で、伏見さんは2003年と2017年の「普通=無意識」が折り重なるところに「白昼夢」を見たけれど、太田さんは一つの記憶が複数の俳優に分散偏在して反復されるところに「白昼夢」を見る。全く私的な観点からまとめると、リクリエイテッド版は伏見的「タテの記憶」と太田的「ヨコの記憶」の交差点に立ち上がる「覚めながら見る夢=白昼夢」だとなる。その意味で、本作はまさに「人間と記憶のスクランブル交差点なのだ」というと、あまりにも出来すぎていますね(笑)。

消えない過去からのまなざしを板橋・朝倉に見て取る/寺門さん

しかし、集積から分散へといたる身体のあり方は、「いま・ここ」に現前するアクチュアリティの希薄化につながることを感知したのが、寺門さんの論考ではないでしょうか。これは重要な指摘だと思います。僕としては、それによって、本作が極めて退屈で間延びした観劇体験をもたらす可能性を否定できなくなるからです。

そこで、寺門さんは逆に「過剰さ」を感知させた朝倉(ミッフィーちゃん)・板橋の演技にフォーカスしたのだと思います。

「集積身体」の過剰さは、私見では「わたしは〜と思う」といった意識主体を俳優にインストールすることが「演技だ」とするリアリズムの方法を、ちょうど反転させて「思ったのは、これ・それ・あれ……」と発話/身振りするたびごとに主体が生成していく記憶痕跡のバラバラな集まりとしたこと、さらにそれが俳優に作用するテクストのプラクティスとして、あらかじめ書き込まれていたことに起因しています。

その意味で、寺門さんが「彼女の溢れ出す言葉と身振りは、その過去に対する上書きだ」と指摘するように、内面化されたアズマのまなざし―「過去からのまなざし」―は消えることなく、モノローグを語るミッフィーの身振りに伝染しているという洞察は、タテとヨコに展開される白昼夢の交差点には、私たちに内在する「過去からのまなざし」、あるいは「過去からの呼び声」が響いているのだということを想像させます。

特に寺門さんの視座を持てば、「デモ隊」に対して起こる朝倉の「怒り」が、実は「デモ隊」に対するものであると同時に、デモを排除しようとする自分自身への「怒り」を内包させる両義性を持っているように見えてくる。2017年の「まなざし」で、2003年の「まなざし」を上書きしようとするかのような。

希薄だから退屈でつまらない

しかし、「希薄さ」の問題は残り続けます。端的に言って、ノイジーなテクストの作用で俳優の身体を宙吊りにすることが、「いま」に刻み目を入れ、「マテリアル」あるいは「オブジェ的」と言えばいいのか、そういう「時間がそこにあることそのものの質感」をもたらし、独特のアクチュアリティを生じさせていた。オリジナル版が、たとえ焦点の合わない若者の語りであっても観客の集中力を維持しえていたのは、そのためです。

ちなみに、これは明確に平田オリザが現代口語演劇を成立させるために編み出したテクストの時間と劇場に流れる物理的な時間を一致させる上演の方法を引き継ぐものです。(だから逆に80年代小劇場の特徴は俳優の意識の流れとテクストの流れと物理的な時間の流れを完全に一致させるところから、〈現実〉を切断して、ロマン主義的な祝祭性を生じさせていたと言える。平田が独我論的と言って批判したのは、この一致の問題であって、実は内面のあるなしの問題じゃなかったと思う。そんな内面が、はじめから「実体」としてないのは当たり前だし、むしろ仮構されたこともなかったというのが、内野儀の「J演劇」の場所という概念が意味することだ。)

ところがリクリエーションは、俳優の身体をテクストの作用で宙吊りにする戦略を持ちません。そこで、本作に対する観客の態度は二分されるかもしれなくて、宙吊りされないということは、アクチュアルな時間が観客の意識を「触発」していくことで成立する時間がないということだから、残るのはテクストの時間だけです。

しかもそれは、「伝聞形式」を基本とした語りの演劇であるわけで、ともすれば、単に若者っぽい人たちの「朗読」を聞くことと変わらなくなりますから、「退屈でつまらない」という感想が出てくるのは全くありうるし、そう思った観客もいると思う。

希薄さはネット以後のコミュニケーションを意味する/小川さん

だが、そうではない、と。そういう「現代の若者」を演技態に読む視座をはねつけて、何らかの形で「過去/記憶」と「いま・ここ」の関係を問う議論を伏見・太田・寺門は展開する。しかし、そこに「アップデートされた現代の若者のコミュニケーション」を率直に見て取るのが、小川さんの論考だと思う。

そこで、多分に刺激的であるのは、この「希薄さ」が、インターネット以後のコミュニケーション様式を反映した「ポスト・インターネット演劇」を意味しているとする視点だと思います。僕なりに小川さんの議論を敷衍すると、現代のコミュニケーション様式は直接的に相手と言葉を交わす対面コミュケーションと、SNS等のネットメディアを介してテレパシーを使うようにモノローグしあうテレ・コミュケーションに二分化されているが、物心ついたときからネット環境が当たり前だった2017年の若者はコミュケーションの二重性をとても自然に処理している。

たとえば、7場でユッキー(7A/7C)とミノベ(7B/7D)にそれぞれ俳優二人(計4人)が分裂するのは、モノローグ(ネットのカキコ)とダイアローグ(実際の対話)がもつれ合いながら錯綜していく「二重化されたコミュニケーション」である。ネット以前の視点からすれば不自然に思えるダイアローグとテレパシーの錯綜は、ネット以後のメディア論的リアリティからすれば全く自然であり、リクリエーションはまさにその「自然さ」をアップデートされた若者のコミュニケーションとして提示している。

その洞察には深く肯首するのですが、僕の立場としては―伏見さんらとも異なるのだけれど―やはり「アップデートされた若者」の現前よりも、「ヴァーチャルな過去」を幻視させる実験性に本作のコアがあると見ます。その理由は後述しますが(あるいはまろん論考を参照いただければと思いますが)、そういうアップデートされたコミュニケーションのあり様を演劇化しているのは、むしろオフィスマウンテン/山縣太一ではないか? とも思うのです。

山縣太一とチェルフィッチュの話

先日観劇した山縣太一の「ワークショップ」という上演は、10人くらいの人びとにあるイメージが伝播・感染するように発現していく無数の身振りを特徴とする上演で、まったくTwitterのようだと感じられました。例えば、ネットメディアのテレコミュニケーションで想定される「人間」は、対面的な「人格」というより、分裂と増殖を繰り返す「粘菌」、あるいはコピーを繰り返しながら突然変異する「ウイルス」に喩えられるように思えます。山縣太一の「ワークショップ」で出現する「人間」もまさにそのようなSNS的増殖性・感染性の結節点(ノード)です。そこでは二人の俳優にコミュニケーションが分裂するような明確な区別はなく、まるで全体で一つの生きものであるかのように無数のイメージが群生していくのです。00年代批評の用語、というか濱野さんの用語を使うと、「オリジナル」を欠いたイメージのN次創作が〈いま・ここ〉に発生し続けるとも言える(渡邉大輔さんの「映像圏」の議論も思い起こされます)。

このTwitterのように感染して伝播するテレコニュニケーションのあり様は、オリジナル版『三月の5日間』にすでに埋め込まれていたものだと思います。しかしそこではまだ「テクスト」に従属していた身振りの潜勢力―現前しないが潜在する身振りの可能性―を、「俳優中心主義」を掲げることで解き放っていったのが、山縣太一の実践なんだと、今のところ思います。その視座からすると、二元的に「ダイアローグ/テレパシー」を振り分ける岡田利規のポスト・インターネット・コミュニケーションなんて、全くラディカルなものじゃないと言いたくなるわけです。(小川さんの観点を僕なりに敷衍すると、を条件にですよ)

話を少し戻して、本作の俳優が「弱々しく」見え、そして「軽く」、「希薄化」していることの意味を、ユミソンさんの論考から引き出してみたいと思います。

まとめ―ヴァーチャリティへ/ユミソンさん・大山さん

私たちは全てを知ることはできないし、世界のあちこちで起きていることについて、知識として知ってはいても肉薄をもって語ることができない。何をどれくらい知らないのか、わからない。

このユミソンさんの視座に僕は強くシンパシーを感じ、そしてそれは、特に太田・伏見論考と(これ、僕なりの整理だというのは再度強調しますが)鋭く対立すると思います。また、「ユートピア幻想を求めている」とする結論には違和感を感じるけれど、大山さんの「日常と非日常、戦争と平和、上半身と下半身、内側と外側、前後左右、そして天地といった対極を何度も往復/循環」するという読解は、手法は変わったとしても思想は一貫している岡田利規のエートス(倫理)を伺わせます。つまり、「普通で自然な日常」を担保する共同体の内部では隠されているが実は潜在している「他者」を出現させ、それによって「日常/自然/共同性」を書き換えていく、極めて公共的な運動性です(※)。

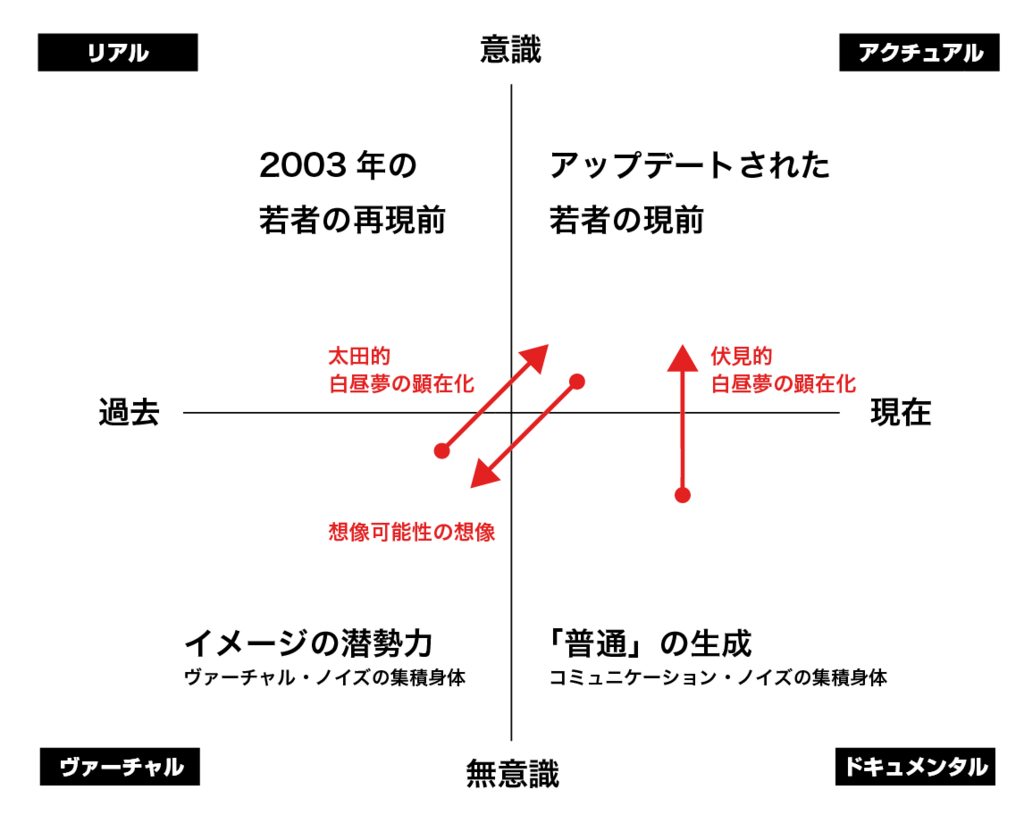

図をつくりました(笑)。見てほしい。図式的に言うと、谷頭さん・イトウモさん・なかむらさんの読解は、「過去を再-意識化する」リアリズムを前提している(一応、注釈しておくと、リアリズム批判でやり玉にあげられるのは、その自然なリアルは誰のリアルなのか? ということで、バルトが言うように「フランス国旗に敬礼する黒人」によって黒人の生活の細部は括弧に入れられフランス帝国性が神話化する。歴史のプロセスは神話の自然なイメージに盗まれてしまい、決して変えられないものとして永遠化する。その意味で、リアリズムは〈現在〉を再生産する記憶の神話化であって現在のアクチュアリティを隠蔽するものである、と理解しています。)

伏見さんは「現在時の無意識=普通」を問いなおすドキュメンタリズムを前提している。そして、03年と17年の「普通」が折り重なることで生じる白昼夢(タテの白昼夢)は観客の知覚に顕在化するイメージです。太田さんの視座も同じ場所に位置づけられます。無意識に沈んだ過去=記憶が複数の俳優に分散されることで他人の夢を見るように「曖昧な輪郭をなぞる」体感をもたらす(ヨコの白昼夢)とはいえ、これもまた観客の知覚に顕在化していくことに変わりはない。小川さんは二重化されたコミュニケーションに、アップデートされた若者の現前を見る。

しかし、ユミソンさんの「どれくらい知らないのかも、わからない」とする視座は、アクチュアルな現前の外部に潜在している「ヴァーチャリティ」へとまなざしを向けるものではないでしょうか。

他者に見る「知らなさ」の所在はどこにあるのか。それは寛容だ。自分とは違う何か、自分が知り得ない/分かり得ない、「他者/知らなさ」は、知ることを求める代わりに、他者の輪郭をなぞる。……「他者/知らなさ」は、不便だが、自分の世界と同時に知らない世界が存在する可能性を作ることができる。

この「知らない世界が存在する可能性」を、僕は自身の論考で「イメージの潜勢力」と呼んだのだと思います。それは、白昼夢として夢見られることの外部にある「顕在化しない」現実への想像力。想像可能性の想像です。だからここでは、「夢」という比喩は無効なのではないか。「夢」は現実と非現実を分割して、観客席に現実を、舞台の側に非現実=虚構を割り当てるように機能していく(ゆえに非現実である虚構がなぜリアリティを持つのか?という問いそのものが可能になる)。「現実/虚構」のフレーミングを「夢」は再生産しますが、チェルフィッチュから思考される〈現実〉は、夢から覚めてもまた夢、であるような、〈いま・ここ〉に現前する「それ」がどこまでも「リアルに肉薄」してこない、観客もまた夢の世界の一員として―だから8人目の俳優として―そのたびごとに「想像」することでしか汲み上げることのできない記憶のプールなのではないか。

〈いま・ここ〉をリアルに肉薄するアクチュアリティの層においてではなく、観客がイマジネーションを働かせるたびに生成していく「ヴァーチャリティ」の層で捉えるまなざしが、リクリエーションを「希薄化」していると仮説立てることが出来るように思います。そして、僕はこの「希薄化」を積極的に支持する、ということです。

演劇は「いまここで起こる出来事だ」とはよく言うし、僕もそうだと思うのだけど、そこにはやっぱり罠があって、あたかも顕在化した「いまここ」だけが現実であるようにアクチュアリティを絶対化してしまうという罠で、それは「いまここ」に知覚されない記憶が実はあることを隠蔽してしまう。「知らない」ということの、「他者」の可能性を。そこで隠蔽されたものこそ他者であり、だとすれば他者は現れないという形でしか現れない潜勢態として出現するほかない。これが、リクリエーションで出力された「わたしたち」の共同性を撃つ「潜性する他者」の書き込みだと思われます。

最後に、「夢と現実」「虚構と現実」のフレーミングは、むしろスクリーンに投影された「記憶」と関係していく映画的な視覚のパラダイムだと思う。そもそも「虚構/現実」の分割線が極めて曖昧な、というか存在しない、観客もまた俳優の一人であるような「演劇」的な体験の分析に、ある種のミスリードを呼び込むし、劇が組織する「パブリックコモンズ」の運動を、「作品」の完結性に綴じ込んでしまうように思われます。

というわけで、ひとまず幾つかの論考に対する僕のリアクション/整理でした。

出典:飛び地(渋々演劇論)

主催:KAAT神奈川芸術劇場、チェルフィッチュ、STスポット

提携:ゲンロン

企画制作:株式会社precog

宣伝美術:三ッ間菖子